I. Mary Wollstonecraft. La prima donna a pensare alle donne

Credit: National Portrait Gallery London

“Se l’uomo è nato libero, perché la donna nasce schiava?”

È una domanda che affiora già alla fine del Settecento, ben prima che il termine “femminismo” venisse coniato.

A porla — non con queste parole, ma con lucidità ancora più tagliente — fu Mary Wollstonecraft, considerata a buon diritto pioniera del pensiero femminista moderno.

Nel 1792, con A Vindication of the Rights of Woman, Wollstonecraft firmava un testo radicale per l’epoca, che immaginava un ordine sociale in cui le donne fossero riconosciute come esseri razionali, autonomi, capaci di virtù e indipendenza.

Per Wollstonecraft, l’indipendenza personale era “la più grande benedizione della vita, la base di ogni virtù” (the grand blessing of life, the basis of every virtue).

Tuttavia, con ciò, non intendeva che le donne dovessero rinunciare al sostegno economico degli uomini. L’autrice, infatti, distingueva tra due forme di indipendenza: l’indipendenza civile — quella legata ai diritti e ai mezzi — e l’indipendenza della mente, cioè la capacità di pensare con autonomia. Quest’ultima, secondo lei, era possibile solo attraverso un’educazione seria e paritaria, per troppo tempo negata alle donne.

“Educate come una sorta di esseri a metà, creature fantasiose e incomplete” (educated like a fanciful kind of half being), le donne erano cresciute per piacere, non per pensare: addestrate alla grazia e all’apparenza, non al ragionamento, alla verità, alla resilienza.

Il pensiero di Wollstonecraft nasceva da un’esperienza personale di dolore, paura e ribellione. Nata a Londra nel 1759, crebbe in una famiglia della piccola borghesia rurale in declino, a causa degli investimenti fallimentari del padre, Edward Wollstonecraft. L’uomo, frustrato dalle sue prospettive, divenne alcolizzato e violento, e iniziò a esercitare quotidiana brutalità contro la moglie Elisabeth. Tanto che la giovane Mary, secondo varie fonti, era solita dormire davanti alla porta della madre per proteggerla dalle percosse del marito.

L’ideale domestico borghese non fu dunque per Mary Wollstonecraft un rifugio, ma una prigione. Aver conosciuto già da bambina il patriarcato nella sua forma più cruda, le permise di riconoscerlo più tardi come un sistema, e perciò di respingerlo.

E fu da questa consapevolezza che si deve la sua straordinaria energia politica e intellettuale.

II. Le radici del femminismo. Quel primo raduno a Seneca Falls

Sebbene il termine “femminismo” si sia diffuso solo nel XIX secolo, la lotta per la parità ha una storia profonda e articolata.

Il primo evento storico identificabile come manifestazione femminista si svolse il 19 e 20 luglio 1848 a Seneca Falls, nello Stato di New York, e vide la partecipazione di 300 persone, tra cui donne e uomini.

Il raduno fu organizzato da Elizabeth Cady Stanton e Lucretia Mott, due attiviste profondamente coinvolte nel movimento abolizionista e nella causa per l’uguaglianza di genere.

Elizabeth Cady Stanton si rese inoltre firmataria della Dichiarazione dei Sentimenti (Declaration of Sentiments), ispirata alla Dichiarazione d’Indipendenza americana (1776), ma riadattata per denunciare le ingiustizie specifiche subite dalle donne.

and Susan B. Anthony

Museum of the American Revolution

Le donne, all’epoca, erano escluse da molti ambiti della vita pubblica e civile: non potevano votare, avevano accesso limitato all’istruzione superiore, non potevano possedere beni se sposate e spesso erano soggette all’autorità del marito.

Pertanto, tra le richieste principali figuravano: parità educativa, diritto alla proprietà, accesso al lavoro retribuito, eguaglianza legale nel matrimonio, e soprattutto il diritto di voto – un punto che suscitò molte polemiche all’epoca, tanto che alcune partecipanti rifiutarono di firmare il documento proprio per quella richiesta.

Perché questa resistenza? Esaminiamo il dato sotto il profilo storico.

Nel 1848, il diritto di voto per le donne era considerato da molti – donne comprese – una richiesta troppo radicale e addirittura scandalosa.

Molte donne, allevate dentro una società patriarcale, avevano interiorizzato l’idea che il loro ruolo fosse limitato alla sfera domestica e familiare. Per questa ragione, l’idea che potessero influire sulla politica veniva vista come innaturale o impropria.

C’era poi da considerare l’influenza della religione. Molte donne religiose, pur favorevoli ad alcune riforme, vedevano il voto come un gesto troppo laico e troppo politico, perciò in contrasto con l’immagine “pura” e “morale” della donna cristiana.

Tra i numerosi ostacoli al movimento, va ancora citato il potere esercitato dalla stampa dell’epoca. Quotidiani e pamphlet descrivevano il diritto di voto femminile come una pretesa ridicola o un attacco all’ordine sociale. Le donne che lo sostenevano venivano dipinte come “mascoline”, ribelli o addirittura pericolose.

Persino alcune attiviste si sentivano a disagio nel rivendicare una presenza così attiva nello spazio pubblico, dominato dagli uomini. Le organizzatrici temevano di perdere legittimità. Sapevano che spingersi troppo oltre avrebbe potuto allontanare dalla causa potenziali alleati, soprattutto uomini liberali e abolizionisti.

Molte di loro preferivano gestire il processo di riforma gradatamente: prima ottenere diritti considerati “accettabili”, poi lottare per quelli più controversi.

Ciò nonostante, Elizabeth Cady Stanton, insieme a Frederick Douglass, non si arresero e sostennero con forza l’inserimento del voto nella Dichiarazione dei Sentimenti.

Douglass, uomo afroamericano e abolizionista, sottolineò come senza il diritto di voto, le donne non avrebbero mai potuto difendere legalmente gli altri diritti.

III. Una evoluzione a “ondate”

Come tutti i movimenti, il femminismo non è monolitico, ma ha attraversato nel tempo e nella storia diverse “ondate”, ognuna caratterizzata da specifiche rivendicazioni, contesti storici e protagoniste.

La prima ondata del femminismo si sviluppa in Europa e negli Stati Uniti tra la fine dell’ ‘800 e i primi del ‘900. I temi cardine delle sue battaglie sono il diritto di voto per le donne (suffragismo), l’accesso all’istruzione superiore e la possibilità di lavorare al di fuori dell’ambiente domestico.

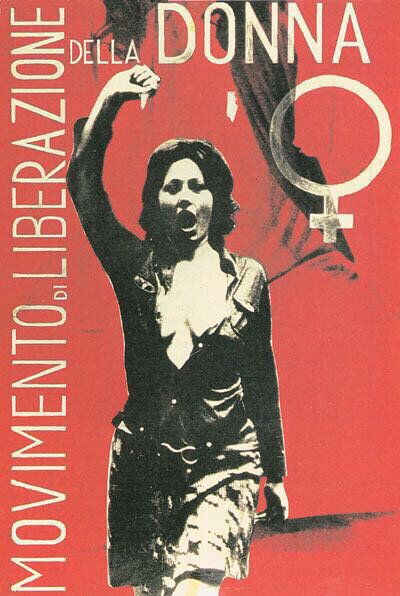

L’inizio della seconda ondata (anni ’60–’80) si colloca ai primi anni Sessanta, quando il femminismo si espande e cambia prospettiva: non si tratta più solo di lottare per il riconoscimento di pari diritti formali ma di cambiare strutture culturali e sociali radicate: ora si rivendicano la parità salariale, l’accesso alla contraccezione e all’aborto legale.

La famiglia patriarcale con i suoi precetti socio culturali, come la divisone dei ruoli di genere, divenne da allora il principale bersaglio del movimento.

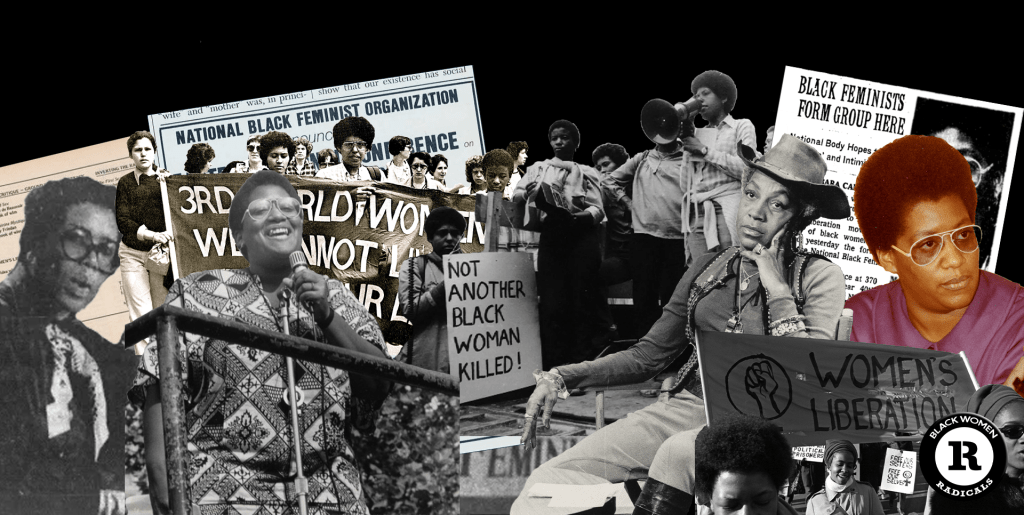

Nella terza ondata (anni ’90–2000) entra in gioco un concetto fondamentale, soprattutto per comprendere il femminismo contemporaneo: l’intersezionalità. Termine coniato dalla giurista Kimberlé Crenshaw nel 1989, per descrivere come le diverse forme di oppressione (sesso, razza, classe, orientamento sessuale, disabilità, etc.) si intersechino e si influenzino a vicenda.

Il principio spiega come oppressioni e disuguaglianze spesso non sono riconducibili a una sola causa e chi le subisce non le vive mai in modo isolato.

Una donna nera, ad esempio, potrebbe subire razzismo e sessismo insieme, in una forma diversa rispetto a una donna bianca o a un uomo nero.

Una donna lesbica migrante potrebbe incontrare discriminazioni non solo per il genere, ma anche per l’orientamento sessuale, la provenienza e magari il ceto sociale.

Da quel momento, l’obiettivo del movimento diventa quello di superare una visione del femminismo centrata solo su donne bianche e borghesi, riconoscendo le differenze tra donne.

In questa fase si discute molto anche di rappresentazioni mediatiche, stereotipi, corpo, sessualità e linguaggio.

Nasce una maggiore attenzione verso le esperienze di donne nere, indigene, LGBTQIA +, migranti, ecc.

La quarta ondata, è quella che viviamo oggi e che trova nell’uso del digitale e dei social media il canale privilegiato attraverso il quale veicolare le proprie istanze e denunciare abusi, molestie, disuguaglianze sistemiche e violenza di genere (fenomeni come catcalling, revenge porn, stalking).

Movimenti globali come #MeToo (esploso nel 2017 dopo il caso Weinstein), Ni Una Menos in America Latina, Non Una di Meno in Italia, Time’s Up negli USA, ne sono un esempio emblematico.

IV. Dalla lotta per l’equità alla distorsione mediatica: il femminismo secondo il mainstream

Nonostante le sue radici fondino nella giustizia sociale e nell’equità, il femminismo è stato spesso frainteso e distorto, soprattutto da parte dei media mainstream.

A partire dagli anni ’70 in avanti, una parte dell’opinione pubblica – influenzata da narrazioni semplicistiche o tendenziose – ha iniziato a percepirlo non come un movimento per la parità, ma come qualcosa di aggressivo, estremista e anti-maschile.

In molti casi, questa rappresentazione ha portato a una vera e propria “demonizzazione culturale” del fenomeno, soprattutto quando ha iniziato a mettere in discussione privilegi e strutture consolidate.

I media hanno spesso ridotto le rivendicazioni femministe a caricature: la “femminista arrabbiata”, la “nemica degli uomini”, la “distruttrice della famiglia tradizionale”. Questi stereotipi, oltre a essere inaccurati, contribuiscono a screditare le istanze del movimento e ad allontanare parte dell’opinione pubblica da un confronto reale e informato.

Un equivoco comune è confondere il femminismo con la misandria (dal greco, μίσος = odio e ἀνήρ, ἀνδρός= uomo. Letteralmente “odio verso gli uomini”), quando il femminismo non chiede supremazia, ma equilibrio, e si oppone a qualsiasi forma di disuguaglianza, anche quando riguarda gli uomini (come nel caso delle aspettative sociali tossiche legate alla mascolinità).

Ma allora, perché il femminismo continua a spaventare?

È una domanda legittima. Forse perché mette in discussione un sistema di potere che, per secoli, ha privilegiato un genere a discapito dell’altro.

Forse perché implica un ripensamento dei ruoli tradizionali, o perché alcuni temono di perdere vantaggi consolidati o privilegi acquisiti.

O forse perché, nella società della rapida informazione, è più facile ancorarsi ai pregiudizi che cercare di affinare la critica e lucidità di pensiero e cercare di capire realmente gli obiettivi del movimento.

La filosofa e scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie dà una definizione semplice e puntuale di cosa significhi “femminismo”, che è in grado di togliere dal movimento quell’aura complessa, ideologica e divisiva e di restituirgli un carattere più inclusivo, umano e quotidiano, da cui trae le sue origini:

Feminist: a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. (“Femminista è una persona che crede nell’uguaglianza sociale, politica ed economica dei sessi”.)

V. Femminismo: cosa vuole davvero? Gli obiettivi reali

Il femminismo è spesso frainteso, ridotto a una protesta radicale o a una lotta contro gli uomini. Ma, in realtà, gli obiettivi del movimento sono molto più specifici e concreti: mirano a garantire uguali opportunità e diritti,indipendentemente dal genere. Inoltre, le sue richieste non sono estremiste, al contrario si fondano su principi di giustizia sociale e equità.

Vediamo dunque di riassumere i propositi principali del movimento:

A. Liberare la donna dall’obbligo di scegliere tra maternità e carriera.

B. Creare una società più sicura, dove ogni donna possa muoversi liberamente, senza la costante paura di essere aggredita o molestata.

C. Riconoscere il lavoro di cura – che include la gestione della casa, l’assistenza ai bambini e agli anziani e che da sempre ricade prevalentemente sulle donne – valutarlo economicamente come merita.

D. Normalizzare la presenza femminile ai vertici, garantendo alle donne le stesse opportunità di accesso alle posizioni di leadership e potere.

E. Garantire a ogni persona la possibilità di esprimersi liberamente, senza dover rispondere a stereotipi legati al proprio sesso. In molte società, ancora oggi, le donne single o senza figli sono spesso oggetto di giudizi negativi, a causa di una forte pressione sociale sul loro ruolo di madre. Mentre gli uomini che fanno le stesse scelte non subiscono lo stesso stigma.

I dati sopra elencati ci permettono di comprendere con chiarezza che il femminismo sia portavoce dell’invito a ripensare il mondo e non certo a ribaltarlo.

VI. Vale ancora la pena definirsi femministi?

In un’epoca in cui le disuguaglianze persistono — anche se in forme più sottili, sistemiche e normalizzate — e i diritti faticano a tenere il passo dei cambiamenti, forse vale la pena chiederselo.

La mia risposta è convintamente affermativa: di femminismo c’è ancora bisogno, e la sua fiamma va tenuta accesa.

Definirsi femministi non è una moda, né un’etichetta da esibire per sentirsi migliori. È una posizione politica, ma anche profondamente umana. È affermare che nessuno dovrebbe avere paura di essere sé stesso. È chiedere che la giustizia sociale comprenda anche la dimensione del genere. È scegliere di essere alleati di un mondo più giusto, e non nemici di chi fatichiamo a comprendere solo perché ha fatto scelte diverse dalle nostre.

A chi accusa il femminismo di essere “radical chic” o “presuntuoso”, si può forse rispondere con una domanda semplice:

è davvero radicale volere che tutte le persone siano libere di fiorire, di vivere senza violenza, di scegliere il proprio cammino senza essere giudicate?

Se lo è, allora sì: mi proclamo radicale. E senza pena.